conseil des ministres du 6 mars 2024

Une réunion plutôt allégée du Conseil des Ministres en ce jour, avec la présentation d’un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre […]

Une réunion plutôt allégée du Conseil des Ministres en ce jour, avec la présentation d’un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre […]

L’ETAT POMPE A FRIC : MAIS QUI FAIT LE PLEIN ? Pour justifier l’annulation (et singulièrement la mise à mort du budget vert) de dix milliards d’euros […]

I.V.G : LA FRANCE RETROUVE SON ROLE DE PHARE DES LIBERTES Nous avions, faut il le dire, quelques inquiétudes ces dernières années. Dans un pays où […]

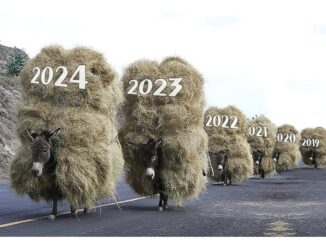

COUPES CLAIRES DANS LES FINANCES PUBLIQUES : QUELS SECTEURS SUPPORTENT LA FACTURE ? Le 21 février dernier, le Ministre de l’Economie et des Finances a promulgué un […]

Comme attendu, la situation mensuelle budgétaire de l’État fin décembre se présente en moins bon état que celle de l’an dernier et, pour deux milliards […]

EGALITE DES CHANCES : ABAYA POUR TOUS ! La démission d’Elisabeth Borne, particulièrement échaudée après usage et abus de la procédure de l’article 49, alinéa 3, de […]

NUIT D’INFAMIE AU PARLEMENT : LA LOI DARMANIN VOTEE ! L’adoption, ce 19 décembre, des 86 articles de la loi Darmanin telle que réécrite par une Commission […]

Copyright © 2025 | Thème WordPress par MH Themes